Em tempos de pandemia, de intensa e grave crise sanitária e humanitária em escala global, nossas vidas e nossos laços coletivos, familiares, e sociais, foram revirados. O medo e a perda se tornaram companheiros do cotidiano, e a urgência para salvar vidas nossa obsessão.

Todos nós, de alguma forma, em dado momento, procuramos estabelecer conexões entre nosso ofício, nossos temas de interesse profissional e a pandemia. Aqueles envolvidos com a atividade científica não conseguem escapar da força que nos impele a uma análise sobre o papel da ciência, em especial, das ciências da saúde e da vida. Como historiador, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e estudioso dos “arquivos da ciência”, me propus a seguinte indagação: de que maneira a pandemia da Covid-19 nos provoca uma reflexão que lance luz sobre as relações da ciência, da sua função, do seu significado com seus arquivos, seus registros documentais e materiais?

Na pandemia, parece que descobrimos a ciência e ela invadiu nossas vidas. E de fato ela tem dominado a cena. Portanto, além de curiosa (ou intrigante), essa “descoberta” nos coloca desafios. A própria ciência, mais em evidência, mais exposta, se vê, dessa maneira, diante da oportunidade única de se apresentar, se revelar à sociedade nas suas diferentes dimensões. Se revelar, por exemplo, naquilo que ela tem de mais valioso: seu compromisso social, mas, da mesma forma, seu rigor com os dados, os procedimentos, os métodos, seus protocolos de pesquisa, princípios éticos e mecanismos de comunicação e validação.

De maneira paradoxal, por outro lado, assistimos esforços sistemáticos para desqualificar a ciência, negar a ciência, e somos bombardeados por eventos que representam ameaças ou fatos concretos que rompem com a cadeia de procedimentos de criação e uso de dados e informações em saúde, geradas e mantidas por instituições e agentes públicos. Vale dizer e lamentar: descumprimento promovido por agentes públicos que deveriam zelar pela preservação e valorização dos aspectos legais, processuais, éticos, e diplomáticos, intrínsecos ao ato de registrar ações.

Sendo nosso tema os arquivos, e considerando a centralidade da ciência no contexto da emergência sanitária e o acervo de conhecimento que ela constituiu ao longo do tempo, me parece importante afirmar a necessidade de uma reflexão e discussão sobre a ciência, sua materialidade documental, arquivística, seus ambientes institucionais, seus atores e suas práticas.

A capacidade de resposta das instituições científicas brasileiras no contexto da pandemia só vem sendo possível porque em dado momento o país foi capaz de formular políticas e realizar investimentos na infraestrutura de C&T e na formação de pesquisadores. Sobretudo a partir dos anos 1950, com a criação de agências como o CNPq e a CAPES, e a despeito de toda ordem de dificuldades políticas e econômicas, construímos um sólido sistema de ciência e tecnologia apoiado em institutos de pesquisa e universidades públicas e em uma comunidade científica que alcançou projeção internacional.

Hoje, medidas de proteção sanitária e vacinas são debatidas no espaço público por uma infinidade de especialistas que se tornaram íntimos e presença quase obrigatória no cotidiano da população. Os cientistas, humanizados, se tornaram reais, aos olhos do cidadão. O mundo estritamente científico afinal vem se revelando parte da vida social, da sociedade, e não externo a ela. Vão desaparecendo as supostas barreiras. O que por si só já é bastante alvissareiro.

Mas se a ciência e os cientistas se tornaram protagonistas dessa história do tempo presente tão intensa para a humanidade, esse enredo também tem seus coadjuvantes e figurantes. Não na nossa perspectiva, mas sim aos olhos da população que por diferentes fatores não visualizam, ou não percebem todos os elementos da cena.

No que toca ao nosso tema, considerei interessante trazer para essa reflexão, matéria produzida pela Agência Fiocruz de Notícias (1), em 08/04/2020, que trazia imagem de microscopia eletrônica de transmissão, produzida por pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz (2) mostrando, em detalhe, o momento exato em que uma célula é infectada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Aqui nos parece que a imagem, o documento, alcançou alguma relevância, saiu da figuração. O que é positivo. Mas o que temos, afinal? Temos o registro do trabalho científico no domínio das chamadas ciências experimentais; o laboratório como lugar da produção material da ciência, do documento, do caderno de protocolo, do gráfico, da imagem, da máquina, dos documentos preparados para evidenciar provas materiais de algum experimento e/ou se tornarem provas de algum enunciado científico.

Em uma primeira aproximação, ciência e arquivos podem parecer incompatíveis, inconciliáveis. Para muitos cientistas, ciosos do presente com um olhar constante no futuro, não se coloca como questão uma possível relação entre os registros documentais de sua prática cotidiana e o uso futuro destes materiais por historiadores ou cientistas sociais. Como, por exemplo, o historiador Gerald Geison, que em seu livro A ciência particular de Louis Pasteur, examinou uma centena de cadernos de laboratório, registros criteriosos e pormenorizados de experimentos realizados por Pasteur e seus colaboradores durante quarenta anos de pesquisa ativa e quase diária. Para Geison, eles são o reservatório central do que denominou a “ciência particular” de Pasteur, os documentos que um dia ele pediu à família que mantivesse permanentemente longe do público, registros sobre os quais exercia um controle total.

Na contracorrente da suposta incompatibilidade entre ciência e arquivos, é possível identificar nas últimas quatro décadas, no Brasil e no mundo, experiências institucionais nas quais a história, a memória, e a divulgação da ciência para grandes públicos, ganhou força. Na base deste movimento, impulsionado por historiadores, sociólogos e filósofos, mas em alguns contextos com forte presença dos próprios cientistas, está a ideia da dimensão cultural e social da ciência. O que o antropólogo, Bruno Latour, chamou de “ciência em ação”, aquela que convive com as controvérsias, as disputas, a busca pela descoberta e as relações com o mundo da política.

A ciência não acontece apenas no laboratório. Muitos cientistas percorrem os diferentes caminhos da aventura científica. Sua base é o laboratório, mas logo estendem suas ações para outros lugares, olham adiante, investem na formação de jovens pesquisadores, lideram áreas renovadoras, se articulam e dialogam com outros campos disciplinares, criam associações, e assumem posições no debate público (Azevedo; Lima, 2013).

Contudo, se não possuem um valor tão claro para os cientistas, como fontes para a história da ciência, os documentos devem cada vez mais, aos olhos desses mesmos cientistas, serem submetidos ao rigor e aos mecanismos de registro, do “sistema da qualidade”, que conferem fidedignidade, confiabilidade e rastreabilidade às suas pesquisas e experimentos. Conferem credibilidade e reconhecimento entre os pares.

A percepção social, a imagem social sobre os arquivos – aqui me refiro as instituições e acervos – é ainda marcada por estereótipos e incompreensões que não condizem com sua importância e as demandas atuais da sociedade por informação e conhecimento. Vale dizer que em tempos de pandemia, as informações confiáveis que a sociedade tanto procura estão nos documentos e nos arquivos das instituições e atores que povoam nosso cotidiano.

Nos ambientes e espaços das universidades, dos centros tecnológicos, institutos e laboratórios de pesquisa científica se produzem e se conservam documentos. Em uma instituição científica de saúde, com atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; programas de pós-graduação; e produção de vacinas, soros, medicamentos, e biofármacos, a criação, tratamento, conservação e uso de documentos de arquivo é expressão desta complexidade e diversidade. Aqui, o arquivo, em toda sua instrumentalidade, está presente em inúmeros espaços, e se relaciona com bibliotecas, coleções biológicas e artefatos da cultura material da ciência.

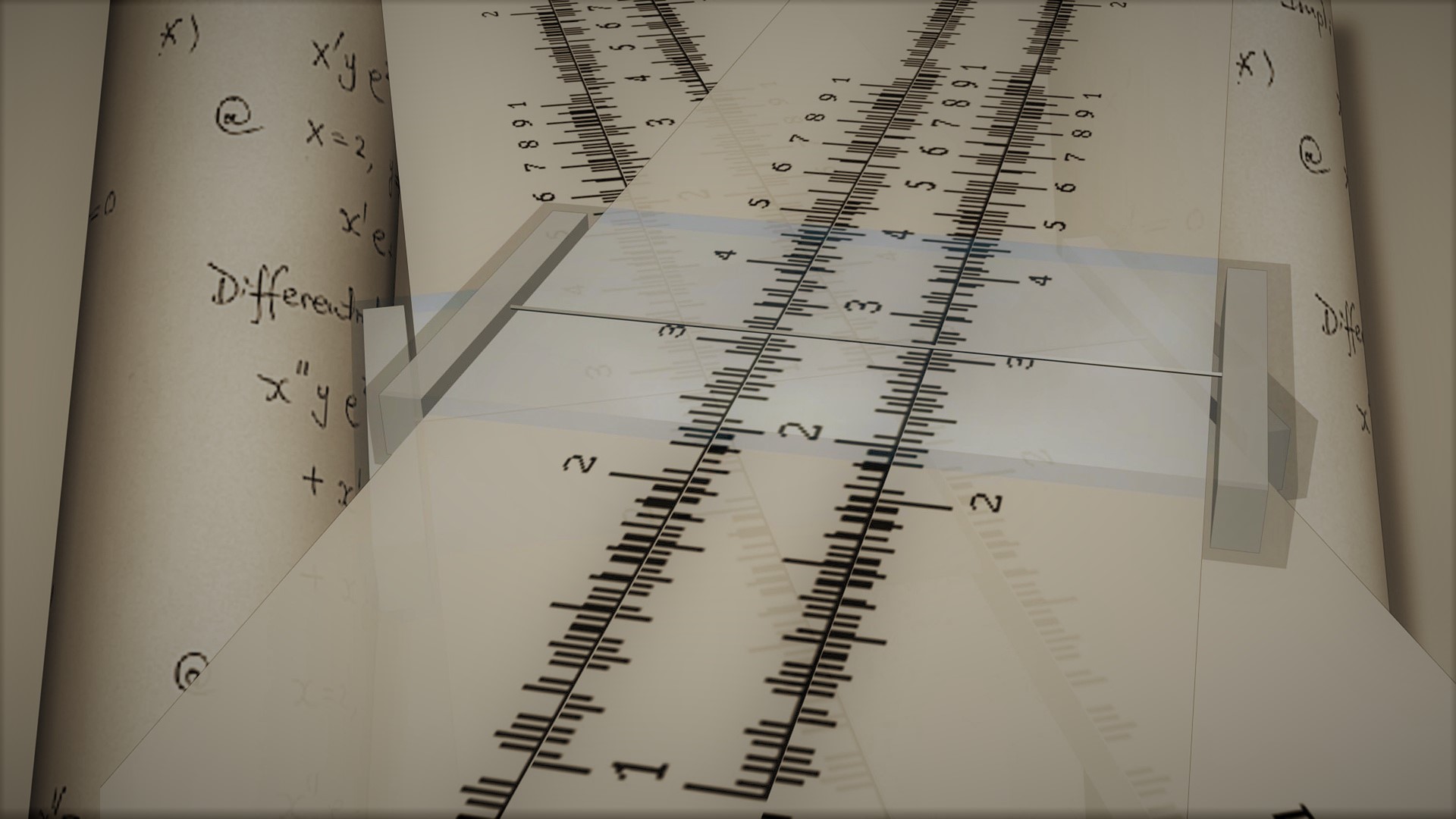

Dentre estes espaços, o laboratório com suas estruturas cognitivas é uma experiência social bastante singular no âmbito das ciências modernas. Como local de trabalho em uma instituição científica, o laboratório é ao mesmo tempo um lugar de produção e conservação dos documentos. Documentos e dados que revelam todo o processo de experimentação, exploração e teorização ali são produzidos e ali permanecem. Segundo Odile Welfelé (1999, p.109), conservadora francesa e especialista em arquivos de ciência, é nos laboratórios que encontramos os materiais documentais da ciência, e é lá que a ciência se elabora e se transforma. Entre esses materiais, destaca-se o caderno de laboratório (3), traço cotidiano do trabalho científico, uma transcrição contínua das experiências, dos resultados, sem uma ordenação particular. Na concepção dos cientistas, esse e outros documentos valem como elementos de prova daquilo que se fez e se faz em um laboratório, mas podem também perpetuar, preservar, uma determinada memória.

Esse universo amplo e complexo da ciência precisa ser apropriado por aqueles profissionais que possuem a atribuição de promover a boa gestão dos documentos e dados ali gerados, utilizados e mantidos.

Nos dias atuais, alcançar o ambiente dos laboratórios para realizar a gestão documental, significa também se deparar com processos de trabalho que incorporaram intensamente as tecnologias digitais, e os debates e práticas voltadas ao acesso aos dados.

O debate contemporâneo sobre os documentos ou dados gerados na pesquisa e seu acesso envolve o reconhecimento do uso de tecnologias nas diversas atividades de uma instituição científica. A questão que se coloca é como o registro da pesquisa tem ocorrido a partir das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e como o uso destas pode ampliar a capacidade de criação, processamento, circulação, difusão e acesso, assim como a possibilidade de colaboração entre pares com o compartilhamento dos dados gerados, por meio de repositórios.

No Brasil, a adoção de procedimentos de gestão dos documentos e dados encontra-se ainda muito distante do desejado. Nesse ambiente, o caderno de laboratório é um registro controlado e, em muitos laboratórios, regulado por normas que tendem a ser assimiladas pela cultura institucional. Contudo, são necessários novos estudos dedicados exclusivamente a essa tipologia, de forma a incluir sua versão digital/eletrônica, interna e/ou aberta. Isto é, o “caderno de laboratório aberto” ou open notebook Science, prática em franca expansão em diferentes países e regiões do mundo.

É fundamental que as instituições científicas participem de iniciativas no âmbito da chamada “Ciência Aberta”, voltadas a adoção de políticas e planos de gestão e compartilhamento de dados de pesquisa. Contudo, essas mesmas iniciativas só serão exitosas caso considerem sua forte interface com a produção, uso e preservação de registros documentais de natureza arquivística, criados nos diferentes espaços de investigação científica, entre eles os laboratórios.

Referências bibliográficas:

AZEVEDO, Nara; LIMA, Nísia Trindade. Ciência como compromisso social: depoimento de um cientista brasileiro. In: MOREL, R.; MOREL, L.; COHN, A. Carlos Morel, 70 anos: trajetória de um cientista brasileiro. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2013.

GEISON, Gerald. A ciência particular de Louis Pasteur; tradução de Vera Ribeiro. – Rio de Janeiro: Fiocruz : Contraponto, 2002.

LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora; tradução de Ivone C. Benedetti; revisão de tradução Jesus de Paula Assis. – São Paulo: Editora UNESP, 2000.

WELFELÉ, Odile. Quels matériaux pour l’historien d’áprès demain? Le devenir des archives scientifiques. Les cahiers de l’École nationale du patrimoine, Paris, n. 3, p. 103-126, 1999.

(1) Disponível em: https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-registra-momento-da-infeccao-do-sars-cov-2-em-celula. Acesso em 21 jun. 2021.

(2) Disponível em: http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home. Acesso em 21 jun. 2021.

(3) Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/nos-bastidores-da-ciencia/. Acesso em 21 jun. 2021.