Las láminas de invertebrados marinos, esenciales para entender la diversa y compleja taxonomía de este grupo, fueron raras y muy cotizadas en el siglo XVIII por la dificultad de su representación in vivo.

¿Por qué de entre todas las piezas que atesora uno de los Archivos de historia natural más importantes de Europa hemos seleccionado los invertebrados marinos de la colección Van Berkhey?

La colección iconográfica del Museo custodiada en su Archivo, con más 12.500 dibujos y grabados de contenido principalmente zoológico, es una colección científica de primer orden. Aunque también considerada una colección artística bellísima, la intención de su acopio es en primer lugar científica. Su objetivo es clasificar y describir el mundo animal.

Si el Conde de Buffon y su Historia Natural (1749-1788) marcan un hito en el desarrollo de la zoología, la décima edición del Systema naturae (1758) de Carlos Linneo se considera el punto de partida de la nomenclatura zoológica. En ese momento, en la naciente Europa ilustrada, los gabinetes de historia natural buscaban hacerse un hueco entre los gabinetes de curiosidades. Estos últimos, nacidos en las residencias nobiliarias y burguesas a partir del s. XVI, aportaron grandes dosis de conocimiento a la historia natural y fueron pioneros en disciplinas posteriores como la biología o geología. En ellos la presentación de las piezas era caótica y abigarrada; todo cabía si se mostraba la diversidad del mundo. Lo importante era sorprender. En los gabinetes de curiosidades convivían entre fósiles o grandes mamíferos naturalizados, cuernos de unicornio o sangre de dragón. Pero el progreso de la ciencia moderna al acabar el siglo XVII hace que estos cuartos de maravillas queden desplazados por aquellos otros con pretensiones científicas y explicaciones racionales. Al estudio sistemático de la historia natural contribuyeron sin duda las numerosas expediciones científicas a América, África y Asia, y el desarrollo de la industria editorial que incorpora láminas botánicas y zoológicas en los tratados de estas materias.

Las sociedades científicas, la defensa del conocimiento y los debates sobre ciencia celebrados en academias y reuniones sociales fueron los detonantes del gusto por la historia natural. El creciente interés por el estudio de los seres vivos dio lugar a la proliferación de gabinetes de producciones naturales. Príncipes, intelectuales, nobles y comerciantes se dedicaron con entusiasmo al cultivo de esta disciplina.

El Real Gabinete de Historia Natural

Aquí entra en juego el gabinete de historia natural de Pedro Franco Dávila (1711-1786), reunido en París entre 1745 y 1771, año en que sus colecciones llegan a España ya convertidas en Real Gabinete de Historia Natural por Real Decreto de Carlos III.

Dávila, nacido en el Virreinato de Nueva España, actual Ecuador, tenía una sólida formación naturalista. Fue miembro de las academias científicas de Londres, Berlín y San Petersburgo; en los 2000 volúmenes de su biblioteca reunía a los grandes autores de historia natural; y mantenía correspondencia con la generación de naturalistas que surgió en el Siglo de las Luces. Las producciones de la naturaleza reunidas en su gabinete convirtieron su colección en una de las más reputadas de Europa.

Dávila fue director hasta su muerte del Real Gabinete de Historia Natural, el primer museo público de España, hoy Museo Nacional de Ciencias Naturales. Su conocimiento de los seres vivos era tan avanzado que apostó por la tesis de John Ellis, el primero en afirmar, ya en 1756, que los corales eran formaciones de origen animal y no vegetal. Así, Dávila defiende rotundamente, en su “Catálogo sistemático y razonado” (1) (1767), la naturaleza animal de los corales y su carácter colonial, mientras muchos autores de la época los catalogaban como plantas e incluso rocas.

Escoger la colección de dibujos y grabados de invertebrados marinos es un homenaje a la erudición de Dávila y a su extraordinaria colección de corales en seco. Si por entonces el conocimiento del medio biológico terrestre era difícil más allá del entorno inmediato, el conocimiento del medio marino por su inaccesibilidad era mucho más complejo. Además, los ejemplares marinos perdían forma y color al ser sustraídos de su medio y su deterioro era aún mayor cuando llegaban a los gabinetes. Por ello, en este siglo triunfó el estudio de las conchas conocido como conquiliología.

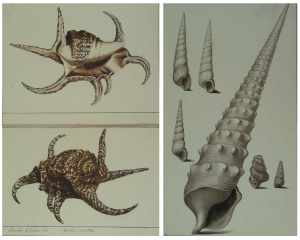

(Izq.) Caracola de un gasterópodo representada desde dos perspectivas diferentes Sig: ACN100B/002/00869. (Dcha.) Ejemplo de una lámina conquiliológica sobre moluscos gasterópodos Sig: ACN100A/004/00460.

Las relaciones de Dávila con otros colegas de Europa y el conocimiento de los mejores Gabinetes del viejo continente favorecen que por Real Orden se compre la colección de grabado y dibujo científico del médico holandés Johanes le Franq van Berkhey (1729-1812), de la que Dávila diría “No hay colección igual en ningún gabinete europeo, ni siquiera en Francia”. El conjunto, llegado a España en 1785, es quizás la muestra iconográfica más completa que existe en la actualidad del conocimiento científico alcanzado en el siglo XVIII en el campo de la zoología.

La colección, formada por 6.300 dibujos y grabados (2), ilustra todas las clases conocidas por entonces del reino animal ordenadas a modo de enciclopedia, con el nombre de la especie manuscrito por el propio Van Berkhey en holandés y latín. El nombre de las especies y la clasificación de los distintos grupos sigue rigurosamente el modelo que Linneo propuso en su Systema naturae, el único disponible en la época. Este sistema de clasificación se basa en la creación de grupos jerarquizados donde el nivel más alto engloba a los niveles inferiores, partiendo del reino hasta llegar a la especie. Así, Linneo determina que el reino animal engloba seis clases: Quadrupedia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta y Vermes.

Invertebrados marinos: moluscos, cnidarios y equinodermos

En este artículo nos centraremos en la clase Vermes, grupo que reunía todos aquellos invertebrados que no tenían patas articuladas. Durante el siglo XIX esta clasificación fue perfeccionándose por autores tan ilustres como Lamarck o Cuvier. En la actualidad el grupo Vermes se ha reorganizado en varios filos (3) independientes, como los moluscos, los cnidarios y los equinodermos.

Las láminas de invertebrados marinos de Van Berkhey, muy interesantes y poco frecuentes en el siglo XVIII, atestiguan cuál era el estado del conocimiento de este grupo en la época.

El filo de los moluscos lo forman animales de cuerpo blando, en muchas ocasiones protegido por una concha dura. La colección Van Berkhey, siguiendo el enorme interés que despertó la conquiliología, conserva más de doscientas láminas sobre conchas. Los principales grupos representados son los gasterópodos (babosas con conchas de una pieza enrolladas en espiral) y los bivalvos (invertebrados con conchas de dos valvas). Estas ilustraciones conquiliológicas son verdaderos estudios comparativos, donde se agrupan, por familias, las conchas de distintas especies.

Estudio comparativo de diferentes especies de bivalvos. Sig: ACN100B/002/00978.

Otros moluscos que también recoge la colección son los cefalópodos (pulpos, sepias y calamares) y las babosas marinas, representados, con fidelidad e intención de estudio, el cuerpo completo del animal o disecciones de este.

El filo Cnidaria incluye corales, anémonas y medusas; animales de simetría radial con una corona de tentáculos rodeando la boca, que contienen células urticantes con las que cazan el alimento. Van Berkhey incluye ejemplos de los tres grupos siendo los corales los más abundantes.

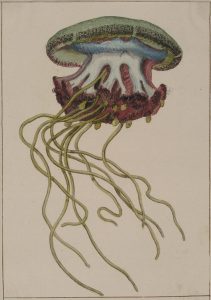

Calcografía iluminada de una medusa. Sig: ACN110B/002/04779.

La colección reúne una docena de calcografías iluminadas de medusas representadas de forma individual, y una treintena de estampas de pólipos, fase de su ciclo vital en el que viven fijas al sustrato. Las anémonas también viven ancladas a los fondos marinos y tienen tentáculos que se pueden retraer o extender. Este fenómeno aparece reproducido en algunas ilustraciones, un ejemplo más de la erudición de la colección.

Anémona con los tentáculos extendidos y recogidos. Sig: ACN100B/004/01.

La diversidad del filo de los equinodermos presenta ejemplos de todas las clases que lo conforman: erizos de mar, holoturias, estrellas de mar, ofiuras, pepinos y lirios de mar. Estas dos últimas clases no estaban aún definidas en el Systema naturae, por lo que las ilustraciones de estos animales fueron identificadas como estrellas de mar.

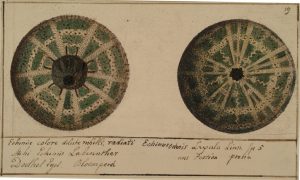

Concha de un erizo de mar por ambas caras. Sig: ACN100B/003/01082/3.

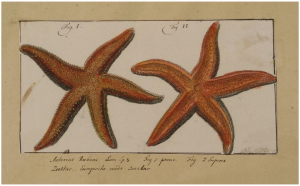

El grupo con una representación más modesta en la colección es el de los lirios de mar, estos animales suelen tener un pedúnculo y una corona de brazos ramificados a modo de pínulas. Las ofiuras cuentan con un disco central bien diferenciado de los brazos, que son largos y articulados. Van Berkhey poseía alrededor de una decena de láminas de ofiuras, como la excepcional estampa calcográfica que corona este artículo. Las verdaderas estrellas de mar, al contrario que las ofiuras, tienen los brazos formando un continuo con el disco central. Encontramos más de una decena de ilustraciones de este grupo que frecuentemente se retrata por ambas caras para recoger la mayor información biológica posible.

Los pepinos de mar también tienen su lugar en la colección Van Berkhey, con estudios sobre la extensión y retracción de sus tentáculos, o simplemente con retratos para la identificación de especies. La clase de los erizos de mar es la más abundante, ya sea con ilustraciones del animal completo o solo de su concha. Es frecuente encontrar varios ejemplares agrupados en una misma lámina, para facilitar la comparación morfológica de las distintas especies.

Estrella de mar representada dorsal y ventralmente Sig: ACN100C/001/01689.

Como hemos visto, Van Berkhey consiguió reunir un conjunto de láminas muy completo de los invertebrados marinos conocidos por entonces. Este logro colosal, que podemos hacer extensivo al resto de grupos zoológicos, no solo permite la identificación de especies, sino que aporta información complementaria sobre la estructura interna de los animales, su comportamiento y su ecología. La colección Van Berkhey, inigualable en Europa, se convirtió en un instrumento decisivo para el avance de la historia natural.

NOTAS:

(1) A lo largo del siglo XVIII, coleccionistas y naturalistas redactan catálogos con el contenido de sus gabinetes, pero el catálogo de Dávila no es un simple inventario de piezas, sino una detallada descripción de los ejemplares con una explicación del porqué de su ordenación, por ello su calificación de sistemático y razonado.

(2) A la colección Van Berkheij custodiada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, hay que sumar un conjunto de 1.646 dibujos y grabados botánicos que se preserva en el Real Jardín Botánico, y una pequeña muestra de láminas de tema etnográfico custodiada en la Biblioteca Nacional de España.

(3) Filo: nivel taxonómico más alto después del reino.

BIBLIOGRAFÍA:

BOITARD; BERNARD y COUAILAHE, 1851. Museo de Historia Natural: descripción y costumbres de los mamíferos, aves, réptiles, peces, insectos, etc. […]. J. Oliveres. Barcelona. Traducido por Pedro Reynés y Solá.

CALATAYUD-ARINERO, M.ª. A., 1987. Catálogo de documentos del Real Gabinete de Historia Natural (1752-1786). CSIC. Madrid. 417 pp.

LAMARCK, J.B.P.A, 1914. Zoological philosophy or exposition […]. Macmillan and co. London. 56 pp. Traducido por Hugh Elliot.

PEÑA, S. (ed.), 2015. Catálogo de la exposición Naturalezas Ilustradas. La colección van Berkhey del Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid. 226 pp.

SÁNCHEZ-ALMAZÁN, J., 2012. Pedro Franco Dávila (1711-1786). De Guayaquil a la Royal Society. La época y la obra de un ilustrado criollo. CSIC. Madrid. 319 pp.

VILLENA, M.; ALMAZÁN, J. S.; MUNOZ, J, y YAGÜE, F., 2008. El gabinete perdido. Pedro Franco Dávila y la Historia Natural del Siglo de las Luces. CSIC. Madrid. 1170 pp.

Imagen de portada: Ofiura Astrophyton muricatum de la Colección Van Berkhey. Segunda mitad del siglo XVIII.

Signatura: ACN100B/002/00888

Para visitar el catálogo en línea (pinche aquí)

Artículo facilitado por: el Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales